はじめに:OM-1でアラカン自撮りは“アリ”?

アタシがテザー撮影の自撮りにOM SYSTEMのOM-1を使っているのは、以前も記事に書いたけど、内容がハードウェア(しかも三脚プレートばかり(笑))に偏ってしまったので、今回はちゃんとレビューしてみるわ。

よく“OM-1(というか、マイクロフォーサーズ?)はポートレートには向かない”という記事を見かけるけど、テザー撮影で自撮りする用途にはとってイイと思ってアタシは使ってます。

スペック的なお話しは後半に書いてるんだけど、機材にかかるコスト的な部分と機能的な部分のバランスがほどよいと思ってるし、RAW現像すれば絵的にも満足できる結果は出せるので、アタシ的にはOM-1でアラカン自撮りは“アリ”だと思ってるわ。

OM-1で自撮りするアタシの機材とセッティング

超重要アイテムのストロボ

ポートレート撮影で一般的によく使われる露出は、人肌(ほお、とか、おでこ)をスポット測光して2/3~1段プラス補正がセオリーね。

でも、プラス補正すると画角全体がプラス補正されちゃうから、多くの場合はレフ版を使ってお顔部分を明るくしたりするのよね。

アタシの場合はセルフポートレート(自撮り)なので、レフ版はほとんど使わず、位置とかをコントロールしやすいストロボでなんとかしてるってことね。

フィルムカメラ時代は室内のフラッシュ撮影ってどうも苦手だったんだけど、デジカメだと、撮った写真を見ながら光の状態を調整できるから苦手意識はすっかりなくなったわ。

アタシはコスト的なこともあって、GODOXで揃えてシステムを組んでるのよ。

まとめるとこんな感じなんだけど、表には入れてないけど、クリップオンタイプのTT600というのも持ってるけど、最近は予備扱いでちょっと出番は少なめね。

| 機種名 | 出力 | 調整幅 | リサイクル時間 |

| GODOX AD100PRO | 100Ws | 1/256~1 | 0.01~1.5s |

| GODOX AD200PRO | 200Ws | 1/256~1 | 0.01~1.8s |

| GODOX MS200-V | 200Ws | 1/32~1 | 0.1~1.8s |

おうちスタジオではMS200-Vをメインにして、AD100とかAD200はサブにしているの。

おうちスタジオ外(つまりホテルとか出先)だとメインをAD100、サブをAD200にすることが多いけど、どっちがどっちって特に決めてないの。気分次第(笑)。

余談だけど、アタシはRAW現像するからあまり意識してないんだけど、AD100とAD200は撮れる色がちょっと違う感じね。気になるお方は、メインもサブもどちらかに揃えるほうが良いかもね。

GODOXは無線で複数のストロボをコントロールする、ワイヤレスフラッシュトリガー(Godox XProII-O)と合わせて使ってるわ。

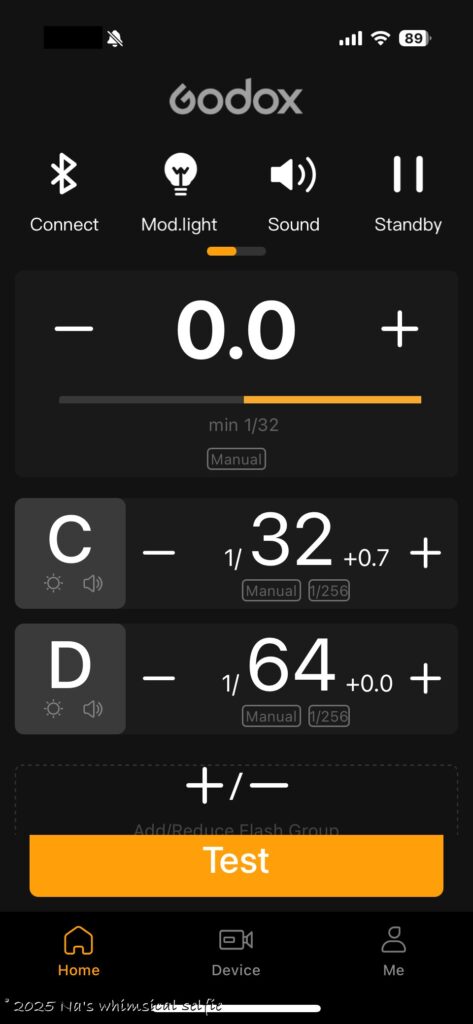

Godox XProII-Oはさらにbluetoothでスマホにつながるから、ストロボはスマホ、カメラはPCで手元でコントロールするって感じよ。

ストロボをスマホアプリでワイヤレス制御

ストロボを使うポートレートではマストアイテムのディフューザー

ポートレート(以外でも)では、よほどの意図的なことが無い限りストロボにはディフューザーを使って光を拡散させるんだけど、アタシの場合、使ってるのはだいたい2種類ね。

モデルさん(Na=アタシ)の斜め上から照射するメイン光には、オパライト(ビューティーディッシュ)を使うことが多いかな。

斜め下から照射するサブ光は角型のディフューザーを使ってるわ。

他にもパラボラ型の8角形のディフューザーも持ってるけど、これは使ったり使わなかったりで、今のところ使用頻度はあまり高くないかな。

ディフューザーを付けたストロボをさらにスタンドに取り付けてセッティングするんだけど、ワタワタとスタンド持って動き回ったりしないといけないからアラカンのアタシの体力的にはちょっとキツイかも、ってのはナイショ(苦笑)。

おうちフォトスタジオだとオートポールを使ってるから、そういった体力的な問題は無いんだけどね。

三脚

カメラは当然三脚にセットするんだけど、アタシの場合、どの高さから撮るかで、コンパクトタイプを使うか、中型を使うかを決めてるの。

使ってるのは主に次の2つ。どっちもManftottoよ。

- Manfrotto トラベル三脚 MKELES5BK-BH(最大高さ143cm)

- Manfrotto プロ三脚 055XPROB(ちょっと古めのアルミ製) (最大高さ178.5cm)

モデルさんの目線をどうしたいか、つまり上目遣いかなのか見下ろす感じにしたいのか、によって使い分けるって感じね。モチロン使う場所によっても限定されるから、ケースバイケースだけど、自分の目線ぐらいの高さにカメラをセットできるぐらいのものがいいわね。

今回は中型の三脚(Manfrotto 055XPROB+XPROギア雲台 MHXPRO-3WGを使用。ちょっと重いのよ。。)

テザー撮影でここまでできる!

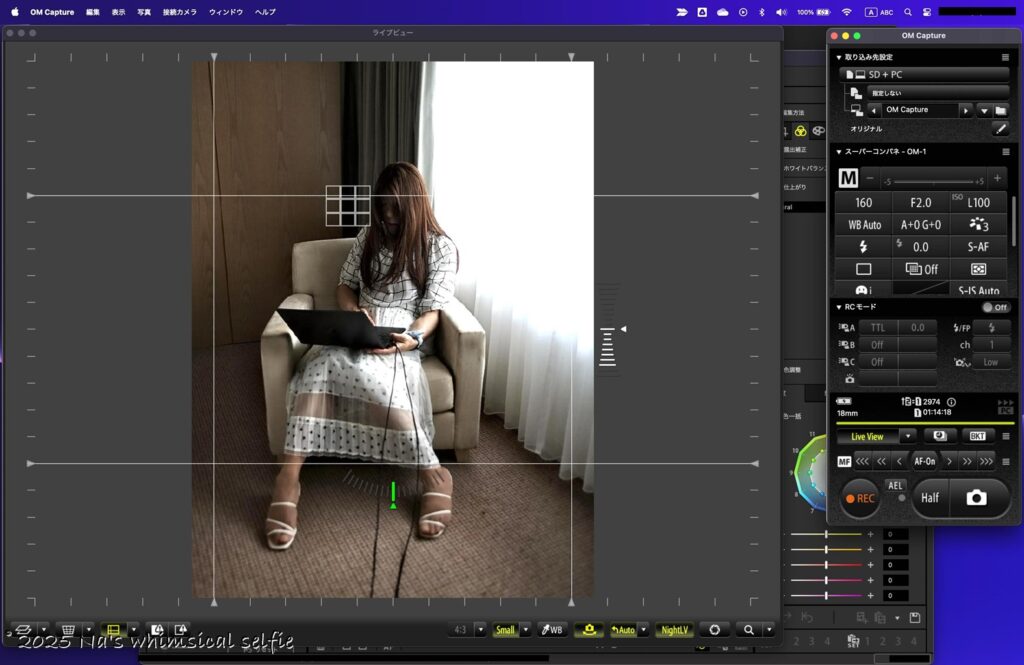

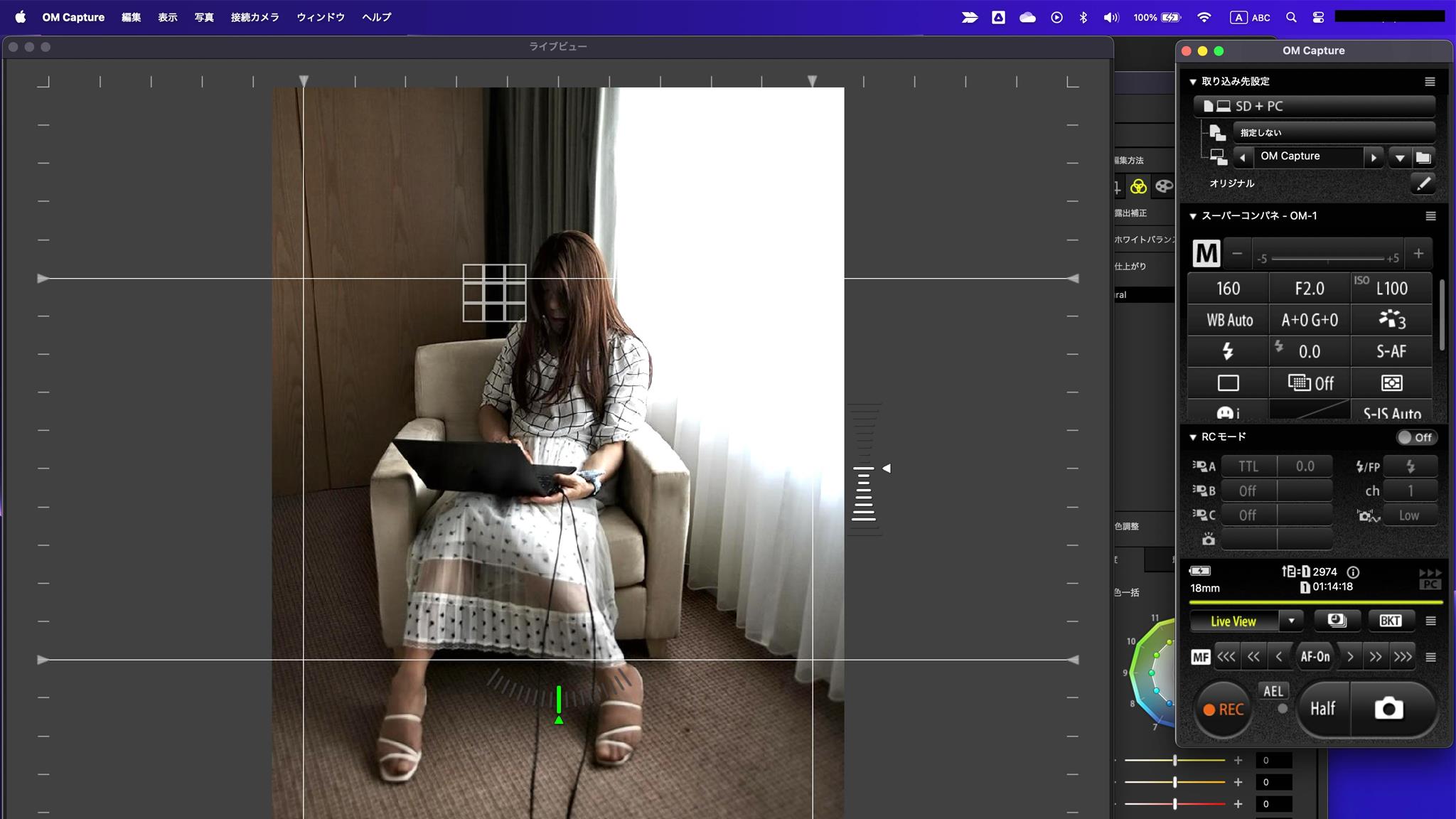

OM-1の場合はOM CAPTUREっていう純正のテザー撮影ソフトが無料で使えるので、これはかなりのアドバンテージだと思ってるわ。

OM CAPTUREを使うと、ほぼすべてのカメラ操作がPCからできるのでとっても便利。文字や映像もカメラのディスプレイに比べると格段に大きいから老眼でも良く見えて助かってるわ。

テザー撮影でインターバルタイマー

自撮りする場合、アタシはテザー撮影しながら露出とかを調整して、インターバルタイマーで10秒間隔ぐらいで5~7枚撮るってやり方をしてるのね。

セルフタイマーだけ使って撮る方法だと、カメラと撮影位置との往復を何回もすることになるのは自明(アタシの場合は、ね。)だったから、セルフタイマーを使う場合でもテザー撮影と併用することは自撮りを始める前から考えてたのよ。

注意点としては、OM CAPTUREのインターバルタイマーとカメラ本体のインターバルタイマーって別物ってこと。カメラ側の設定はOM CAPTUREでは使えないのよ。

OM CAPTUREのインターバルタイマーは、開始と同時に1枚目が撮れてしまうのが唯一の不満点。例えば、こんな写真ね。。

とか、

って感じで、どうしても1枚目の写真はPCでシャッター切ってるところになっちゃうの。

カメラ本体のインターバルタイマーは1コマ目の開始時間を遅らせることができるんだけどねぇ~。ぜひともOM CAPTUREにも追加してほしんだけど、ニーズ無いのかしら。

AFはそこそこの信頼度

フォーカスポイントも、範囲や位置もPCから設定できるので、カメラを動かして構図を決めてから、じっくりとフォーカスポイントを設定できるのが自撮りには本当に便利よ。

顔認識+瞳フォーカスに設定しておけば、ほぼ自動でピント合わせができるからフォーカスポイントはそれほど神経質に動かすことはしないんだけど、ちょっとお顔を動かしたりすると、たまに(ピントを)外す時があるわ。

しかもいったん外れると、次に合焦するまでちょっと時間がかかるので、ある程度は顔の近くにちょっと広めのフォーカスエリアを設定しておく方がベターね。

(ほとんどの場合はこうなんだけどね。。)

現像ビフォーアフター(RAW現像の威力)

アタシはRAW現像はもともともしてなかったんだけど、自撮りするようになってから始めたクチ。

OM-1を買ってからしばらくは、メーカー純正のRAW現像ソフト OM Workspaceを使ってたんだけど、もっと簡単なソフトがないかなと探していて見つけたのがDxOなの。

正式には DxO PhotoLab。いまは8が出てるけどアタシは7を使ってる。今どきでもサブスクじゃないところがイイのよね。それでもちゃんとアップデートしてくれるしね。

OM-1のとって出しのJpegだとちょっとコントラストが強くて、いわゆる「硬い絵」に見えるのよ。

そこで簡単に何とかできないかって思ってDxO PhotoLabを使ってみたってわけ。

大抵のソフトには、ポートレートモードみたいなものがあるんだけど、なかなか思ったような感じにならないんだけど、DxOのは3種類あって3番目のが「おおっ」という感じで気に入って使ってます。

あとは色温度の設定かな。撮影時にホワイトバランスをストロボ光に設定しても部屋の中の電球色とか、窓からの外光があったりすると、必ずしもイイ感じにならないのよ。

だからだいたいホワイトバランスはAutoのまま撮ってるんだけど、それでもちょっと黄色に偏ってる感じがするのよね。

そこでグレーカードと一緒に撮っていろいろ調べたら、だいたい5700Kにするとイイ感じになることが多いので、最近はRAW現像の時に色温度を5700Kにしてるの。大抵の場合はこれでOKよ。

DxOといえば有名なのはノイズリダクション。かなりの精度でノイズが消えます。現像にちょっと時間がかかるのがネックでSurfaceしか使ってなかった時は結構待たされたんだけど、M4 Macbook Proを使うようになってからはサクサク(死語?)現像できるようになって快適ですよぉ。

(モデルは? というのは置いといて。。。)

“OM-1はポートレート向きじゃない”へのなつき流反論!

OM-1のことをgoogle先生に聞いたりすると、よく見かけるのは、「OM-1はポートレートに向かない」って感じの評価なのよね(悲)。。。

でも、これって本当? アタシ使ってるんだけど(笑)

ポートレートに向かない理由として、よく見かけるのは、やっぱりセンサーサイズがフルサイズに比べると小さいので、 「階調不足」とか「人肌の描写が苦手」なんかは良く言われてるみたいね。

あと、ちょっと変わったところでは、「解像感が高すぎる」ってやつ。カメラ側の味付けで解像感を高く見せることが多いから、そう感じることが多いのかなって思ってるわ。

で、こういったところを、実際どおなの?ってChatGPTにも聞いてみたんだけど、すると、アタシの思いとほぼ同じことを言ってくれてうれしかったわ。

–ChatGPTのお答え—

結論から言うと、半分「神話」です。

• 階調不足:

昔のμ4/3(フォーサーズ)の初期は確かに階調に限界もあったけど、OM-1の現行センサーはダイナミックレンジも進化してるし、RAW現像(特にDxOなど高性能ソフト)で全然リカバーできます。

• 人肌の描写が苦手:

カメラ内JPEGや純正現像ソフトでは「オリっぽい肌色」が出ることも。でも、RAW現像で「好きな肌色」に寄せられるし、プロもRAW現像が前提の世界なので、「カメラのせい」にしすぎるのはもったいない。

• 解像感が高すぎる:

これは「高解像=悪」みたいな逆説(笑)。髪の毛や毛穴まで写るのは事実だけど、これもRAW現像やレタッチ、ライティングや撮影距離の工夫でいくらでも「やわらかく」できます。要は料理の仕方。

こんな感じのOM-1なんだけど、アタシ的にはポートレートにも全然アリって思ってるわ。

撮影で工夫していること

テザー撮影は有線で

OM CAPTUREはOM-1MarkIIだと無線、有線どちらでもテザー撮影ができるんだけど、アタシのOM-1の場合は無線接続できないから有線で接続して使ってるわ。

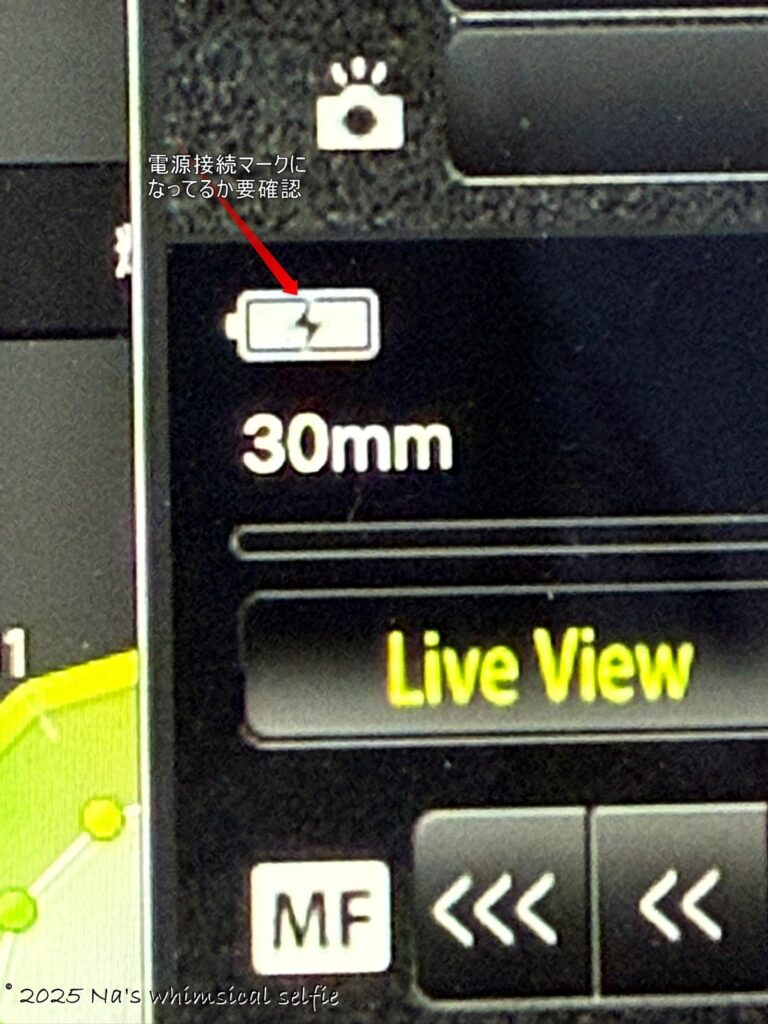

有線のほうが給電しながら撮影できるし、カメラとPCとの通信も安定しているから安心ね。

有線での自撮りだとケーブルの長さでカメラとモデルさんとの距離が決まっちゃうんだけど、今のところ室内だけなので、3mのUSBケーブルでなんとかやりくりしてるわ。

5mのケーブルも使ったことがあるんだけど、ケーブル質?のせいなのか、テザー撮影はできるけど、給電しなくなることがあるのでちょっと注意が必要かな。いずれにしても予備のバッテリーはあった方がいいわね。

ケーブルを使う場合、ひっかけちゃったりしてカメラを倒したりPCが落ちたりする可能性があるので、カメラ側はマグネットで接続するようにアダプタを使ってるの。まだこれがあって助かったわ、ってことにはなってないけどね。

高性能レンズバリエーションを生かす

マイクロフォーサーズというオープンな規格なのでレンズが豊富、というのは最近ではそうでもなかったりするんだけど、それでもOM SYSTEM以外にもPanasonicのレンズも使えるのはメリットだと思ってるわ。

なにより価格がフルサイズに比べると(なんとか)買えるレベルだしね。

フルサイズで大口径でってなると、もう高すぎて中古でもオイそれとは買えないから、アタシにとっては無いのと同じなのよ。

アタシは自撮りには、次の3本を使っているけど、どれも高性能だし大口径だしポートレートにはぴったりのレンズと思ってるわ。モチロン他にも使ってみたいレンズもあるんだけど、今のところこれで満足しているわ。

- MMF-3 + ZUIKO DIGITAL ED 14-35mm F2.0 SWD

- LEICA DG NOCTICRON 42.5mm F1.2

- M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO

ズームでもF2.0!ハイライトも破綻せず階調豊かな高性能レンズ

最近のお気に入り ボケがとってもキレイな高性能大口径レンズ

超広角の画角(作例は9mm(18mm相当))でもポートレートに躊躇なく使える高性能超広角ズームレンズ

アラカンならではの悩みと、解決のヒント

やっぱりモデルさん(Na=アタシ)がアラカンってこともあって、何も考えずにフツーにシャッターを切ると、見たくないものまでいろいろそのまま写っちゃうのよ、最近のカメラは性能高いから。

だから、安心して見れる写真が撮れるように、撮影にはいつも次のようなことを考えてセッティングしてるのよ。

(顔面が)フラットに見えるようにする。

ストロボだとデフューザーを使っても自然光より指向性があるから、ちょっとした凹凸を強調しやすいように思ってる。

メイクの時点でも気を付けるようにしてるんだけど、できる限り凹凸を見えなくするようにしているわ。(ほうれい線とかまぶたのシワとかを明るめにするとか。。かな。。

ストロボ光を広範囲に拡散させる

点で照らすんじゃなく、面で照らすって感じかな。ディフューザーを付けないとほぼ点と同じ感じになっちゃうから、可能な限り大きなディフューザーを使った方がいいなってのが、これまでの経験則よ。

1つより2つ、できれば3つのストロボで影を消す

これは凹凸を見えなくすることと同じなんだけど、やり過ぎるとどうしてものっぺりとした写真になりがちなのよね。

こういう雰囲気もいいんだけど、ちょっとお顔の影が気になる。。。

影がほぼなくなってスッキリ。

だから、それを見越して残したい凹凸(お顔の輪郭とか鼻の高さ/大きさとか)はメイクの段階で補完しておく(シェーディングね)のがいいわね。アタシはまだできてないけど。。。

ポーズは素のまま

無理に笑ったり、普段しないようなポーズはせずに写真として成立するようにする。

なんか哲学じみてるんだけど、セルフポートレートはあとで自分が見て、これイイって思えないと、第三者が見ても、これイイってならないと思うのよ。

だから、まずは素の自分を受け入れることが必要かなって思ってる。アラカンだから、ってところも受け入れて撮影すると、あとで自分で見られる写真が撮れるような気がしてるわ。

まとめ

コツとしては、自分が主役になるセルフポートレートを楽しもうってことに尽きるわね。

ちょっと気取って言うと、“今の自分”を素直に残せるのがセルフポートレートの魅力って感じかな。

自分の欲しい、いい結果を生むためには、いろいろテクニック的なことも必要なんだけど、フィルムカメラ時代とは違って、今はかなりの部分を機材がサポートしてくれる状況だと思ってるわ。

なので、面倒なことは機材に任せて、いい写真が撮れるように、撮影というプロセスそのものをまずは楽しむのがイイんじゃないかなって思ってるわ。

なつき

コメント